7月10日,由安徽日报报业集团徽商传媒、《徽商》杂志社联合安徽广播电视台共同主办的大型电视纪录片《天下徽商》徽商恳谈会在安徽报业大厦举行。来自全国的徽商企业家代表与政界、学界等精英人士云集合肥,以“徽商眼里的《天下徽商》”为题,共话徽商辉煌的历史与现实,多角度、多层面探讨徽商文化与精神,共同推动新徽商的全面发展与进步。

会上,《徽商》杂志韩新东总编首先致辞,安徽省文联、安徽省书协吴雪主席、新华社安徽分社陈先发总编辑、安徽报业集团计永超副总编辑、省文化厅唐跃原副厅长、安徽历史文化研究中心主任翁飞教授和省属国有企业领导、全国异地商会、徽商全球理事会等代表先后发言。整个会议由安徽报业影视公司李明明总经理主持。

我作为徽商全球理事会终身常务理事、安徽省天都茶业有限公司、安徽天徽名都文化发展有限公司负责人,也应邀参会。由于来自徽州黟县,我认为很有必要、也有责任和义务分享一下我对徽商起源、发展、衰落与重生阶段的一些认识,发言内容大致整理并分享如下:

各位领导、专家、企业家朋友好:

首先感谢历史上的徽商为我们创造了巨大的经济财富和伟大的商业文化遗产;感谢安徽广播电视台叶海鹰导演等聚焦徽商,拍摄《天下徽商》并宣传了徽商文化;感谢《徽商》杂志、徽商全球理事会搭建平台,为我们提供了非常好的学习与交流机会。

明清时期徽商是我国商业发展史上的一个奇迹,他曾雄踞中国商界达四百年之久,有着无比辉煌且难以复制的历史。有一种说法是:在徽商最鼎盛时期,徽州商人拥有财富及其控股财富总和要占当时全国总财富的七分之四左右,当然这个说法还需进一步考证,但能说明徽商拥资巨大。乾隆皇帝第三次下扬州时为16名两淮盐商加官进爵,其中有14名来自徽州;扬州徽商江春曾拥有财富达3000万两白银,相当于当时清政府税课(可理解为国民收入)的三分之一,徽商胡雪岩在鼎盛时期拥有财富也曾达到3000万两白银……

一、纵观徽商发展史,可以了解到徽商在明清时期的兴起大致有以下原因:

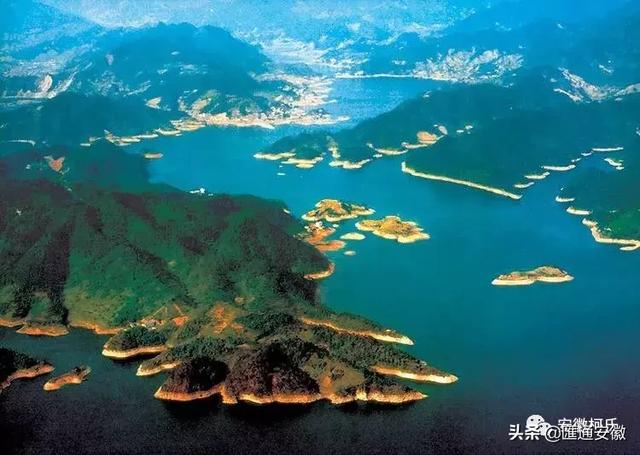

1、客观地域环境的影响。徽商的形成与发展是与徽州商人所处的地理环境、人多地少的恶劣状况有着密切的关系。徽州多商贾的直接动因就是由于人地矛盾引发生存危机。人地矛盾刺激着人们再也不能靠着土地生存,被迫出外经商谋求出路成为一种“新常态”,也成为一种必然。

2、中原氏族南迁并教化、繁荣了徽州。徽商起源最早可追溯到1700年前的两晋,一直到到南宋。中原历经长期战乱,特别是两晋之乱、安史之乱、靖康之乱三次大乱后,中原强宗豪族、达官贵人大举南迁徽州,聚族而居。他们为徽州带来了先进文明,教化并繁荣了徽州,也为后来徽商的产生带来了文化基因和经济基因。

3、建立会馆等组织抱团发展。明清时期商品经济发达,东南沿海城市繁荣,徽商的竞争对手遍布天下。为在竞争中成为赢家,必须消除内部彼此消耗,消除“桑梓同志”之间的“互相残杀”,从而结成“营道同术、一致对外、以众帮众”的商人群体,并建立徽帮组织——徽州会馆或徽商会馆,这样不仅可以减少了彼此间的损耗,又能为徽州人外出经商或赶考子弟提供食宿方便或资助,不仅有利于当地徽商开展商业活动,还有利于整个商帮势力未来向外持久扩张。

4、尊崇“程朱理学”并发展教育。理学的领袖人物朱熹就是徽州婺源人,徽州诵经之声不绝,崇儒之风日盛,乃至于“十户之村,不废诵读”。至今仍有“富不丢猪、穷不丢书”的习俗。徽州人一向重视文化教育,舍得用大量资金投入教育,教子习儒参加科考并鼓励其跻身仕途,使得徽商子弟中考取功名的大有人在。例如从乾隆到嘉庆十年的70 年里,同样在两淮经营盐业,徽商子弟有265人通过科举入仕, 而晋商子弟仅区区22人。另初步统计,从隋唐到清末的1330年间,徽州籍及其寄籍子弟参加科考如仕难计其数,区区徽州出的宰相和状元数量总和分别要占全国的二十四分之一左右。所以在徽州当地“一门九进士、六部四尚书”之例也成为佳话。

二、徽商的成功经验最为经典有以下几个方面:

1、创新并采用灵活的资本运作方式

500多年的徽商就已懂得资本对于经商成功的重要性,他们很早就娴熟掌握了资本运营与操作,善打资本“组合拳”。徽商资本组合形式是多样化的、灵活的,如行商坐贾并行、商品的囤积与垄断贸易并行,产销一体化与赊销赊购并行等,因此,其所采取的资本运作方式十分灵活。比如对于初期创业的同乡,徽商采用贷资经营、合资经营或委托经营的方式;采取合资经营是乡族宗亲之间通过投资入股,再对投资合股者各自的权利和义务制定详细明确的规定,这种方式是将经营风险按股分摊给大家,因而每个人所承担的风险就极小。由此可以看出,徽州商人很早就通过多种灵活的资本运作方式,已经将相互间的商业资本与金融资本进行有机融合。

2、注重文字性总结并践行“传、帮、带”。

徽商传承方面最值得一提的是徽商的途程观念(相当于经商指南细则)。途程是指地理、水陆交通路线方面的知识。明清时期,徽州“商贾四出”(注:《肇城志·东南十一·徽州府》),他们奔走于世界各地,主要从事长距离的商品贩运贸易,如不了解有关的地理、交通、关津、民俗以及物产行情等常识是无法进行的。徽商前辈们在行走四方的过程中熟谙了这些知识,并将自己的多年积累一起编纂成商旅路程图书作为经商行路的指南。其中最著名的是明中叶休宁大贾黄汴的《一统路程图记》,书中详细介绍了各地道路的起讫分合、距离、行走难易和水陆驿站名称、食宿条件、物产行情、社会治安、行会特点、船轿价格、名胜古迹等。时人评价说:“商贾得之,可知风俗害……”。前辈在经商过程中所树立起来的牢固的途程观念和所掌握的丰富的途程知识,为徽商开拓当时国内的广大农村市场起到了重要作用。

3、商誉至上、以德治商。

徽商本质上是儒商,其经营策略可以用四个字来概括:“以德治商”。几百年来,徽商大都通过长期艰苦的努力去建立起良好的商业信誉,并极力维护。徽商已将商誉看作商品价值、甚至是个人商业生命的一部分,他们认为树立起良好的商誉,并以此获得顾客的充分信赖才是商业兴旺发达的保证,这些思想在徽商经营活动中处处可见。

三、徽商“衰落”与重生

从1840年鸦片战争到1949年解放的一百多年间,徽商与国家同命运,一起进入了较长的衰落时期。具体到徽商衰落,其原因很多,除当时清政府的苛捐杂税太多、太平天国运动等原因外,其他原因有以下方面:

1、徽商盐业垄断市场的结束

徽商的主体是盐商。徽州盐商在清政府实行“纲盐制”时,其所经营的盐业是受政策保护最多的,他们凭借垄断两淮盐引的特权,在徽商中实力最雄厚。而道光年间清政府在两淮实行了“改纲为票”的盐法改革,从根本上取消了徽州盐商在两淮盐业中的垄断特权后,徽州盐商丧失竞争能力,从此便一蹶不振。

2、传统生产经营方式的衰落

外国商品加入竞争后,徽商没有后发优势。如徽州茶商在清光绪前由于外国不谙种茶之法,使得中国茶叶在国际市场上处于绝对垄断的贸易地位,故而能大获其利,也促成了徽商在我国近代外贸中成为实力最强的商人集团。但富裕起来的茶商没能居安思危。清光绪时,印度、锡兰等国大面积引种茶叶成功,采用了近代工业化生产,使用机器制茶,提高制茶工艺,争夺了徽商的国际市场,徽州茶商也逐渐失去了竞争力。

3、积累的资本未用于扩大再生产

鸦片战争后,国家陷于混乱,徽商没考虑长久后路,获利后没有用于继续扩大再生产,不注重再创业而注重功名,由原来勤奋敬业、吃苦耐劳变成追逐功名、大兴土木、广建豪宅,把大量的金钱用于买田置地、修祠建房、娶妻纳妾,其直接后果就是商业资本萎缩,难以适应市场的激烈竞争而走向衰落。

另外还有重要一点是,解放后进入社会主义改造时期,原来各地徽商大量的商业以及徽商涉及的加工业被收归国有或集体所有,徽商作为一个商人集团开始淡出了人们的视野,而徽商资本和财富开始以一种新的形式融入到社会主义经济大动脉之中,徽骆驼精神和徽商文化也融进各地,成为了中华精神和华商文化的主要精髓之一。从这个角度看,徽商和徽商文化已蜕变重生,今天又成为了广义徽商和徽商文化的奠基石。

最后,希望我们新一代徽商不忘初心,面对新征程,卯足劲再出发!

2019年7月12日

(作者简介:柯绍元,男,黄山市黟县人,工商硕士,1971年5月出生,安徽省天都茶业有限公司、安徽天徽名都文化发展有限公司总经理,徽商全球理事会终身常务理事、安徽省科学家企业家协会会长助理、安徽柯氏公益基金会执行会长,家谱与宗祠文化爱好者……)